… säuselt die freundliche Stimme des Auto-Navis und gibt dabei nicht wirklich die etwas angespannte Gefühlslage im Fahrzeuginneren wieder. Die mehrmaligen Meldungen »Die Route wird neu berechnet!« und die nervigen Aufforderungen »Bitte wenden!« sind zuvor trotzig ignoriert worden, denn immerhin wisse man ja selbst ganz genau, wie die richtige, sogar viel bessere Route verlaufe und als selbstbewusster Fahrer (gendern ist hier unangebracht) lasse man sich von einem Gerät ohnehin nichts sagen. Tipps vom Beifahrersitz sind schon vor zig Kilometern verstummt und so irrt man stumm dem Ziel entgegen, bis die erlösenden Worte kommen: »Sie haben Ihr Ziel erreicht.«

Was hier vielleicht amüsant klingt, kennen vermutlich viele, die beim Autofahren ab und an das Navi des Autos nutzen. Meistens funktioniert das ja tatsächlich wunderbar, und besonders in fremden Ländern oder Städten sind wir dankbar für jede Hilfe, die uns den Weg weist. Viele Menschen können sich heute sogar überhaupt nicht mehr vorstellen, sich anders zu orientieren und greifen auch zu Fuß auf GPS-gesteuerte Systeme zurück, laufen dann mit starrem Blick aufs Smartphone ihrem Ziel entgegen.

Egozentrische Navigation nennen die Neurowissenschaften diese Art, sich zu orientieren, denn man versucht von seiner persönlichen Position aus, das unbekannte Gewirr von Straßen, Plätzen und Häusern zu ordnen. So finden sich auch Kinder zurecht, denn je jünger Menschen sind, desto mehr sehen sie die Welt aus ihrer selbstbezogenen Perspektive. Im Laufe des Älterwerdens erlernen wir dann zunehmend das allozentrische Navigieren, das nicht mehr die eigene, sondern die relative Position berücksichtigt. Wir setzen dann Orte, Häuser etc. in Beziehung und haben quasi eine komplexe Landkarte im Kopf, die wir auch abrufen können, wenn wir an einer anderen Position angekommen sind. Wir sind nicht mehr der kleine Pfeil am

Navi-Bildschirm, der alles nur aus seiner Warte sieht.

Dabei ist das Navi von seiner Art her gar nicht so engstirnig, greift es doch auf uralte Techniken des Navigierens zurück. Moderne GPS-gesteuerte Systeme wären nämlich undenkbar ohne das Wissen über die Lage der Sterne und der Sonne. Satelliten können nur dann unsere Position auf den Straßen der Welt exakt ermitteln, wenn sie sich auch an den Himmelskörpern orientieren. Und damit schlagen wir tatsächlich nun eine Brücke viele Jahrhunderte zurück, denn Sternbilder, der Mond und die Sonne waren schon im frühen Altertum wichtig zur Orientierung.

Bereits vor etwa 4000 Jahren nutzen Menschen in Sachsen die Himmelsscheibe von Nebra zur Bestimmung der Himmelskörper, der Jahreszeiten und folglich wohl auch für religiöse Zwecke. Grundsätzlich waren die Gestirne in vielen Kulturen von immenser religiöser Bedeutung, weswegen wir in antiken Schöpfungsmythen oder bei Naturvölkern oft davon lesen. Menschen gaben sich und ihrer Existenz damit eine Bedeutung und konnten sich so in ihrer Welt besser

zurechtfinden. In der Schifffahrt war das Wissen um die Sterne ebenso unersetzlich, denn sie waren von jeher die wichtigsten Orientierungspunkte neben den Küstenstreifen, die auf Landkarten abgebildet wurden. Je besser die Land- und Sternenkarten wurden, desto weiter konnte man aufs Meer hinausfahren, fremde Kulturen kennenlernen und Handel treiben. Der Kompass, von den Chinesen erfunden und über arabische Händler vermutlich im 10. Jhdt. nach Europa gebracht, war ein weiterer Meilenstein. Bis zur Erfindung des Sextanten im 18. Jahrhundert waren diese Instrumente das Maß in Sachen Navigation. Sie haben all die großen Entdeckungen, den Austausch zwischen den Kulturen und den Reichtum unserer Gesellschaft erst möglich gemacht, aber auch zu Eroberungen und Kolonialisierungen geführt. So kritisch müssen wir hier sein.

Eine andere Form, sich an den Sternen zu orientieren, ist die Astrologie, also die Sterndeutung, wie sie uns etwa in Horoskopen begegnet. Sein Lebensglück und Wohlergehen an die Deutung von Gestirnkonstellationen zu hängen, was im Laufe der Zeit auch Größen wie Julius Cäsar oder der Feldherr Wallenstein getan haben, erscheint vielen doch (zurecht) als eigentümlich. Vernünftig begründbar ist Derartiges nämlich nicht. Vielleicht lässt sich aber mit dieser Begeisterung auch die heute oft ebenso staunen machende Verehrung der Stars und Sternchen erklären, wie sie uns in den zahlreichen Celebrities und Influencern begegnet. Viele orientieren sich an deren Aussehen und Verhalten. Dass dabei aber meist egoistische oder wirtschaftliche Interessen dieser Vorbilder im Vordergrund stehen, stört die wenigsten. Und so tragen wir gerne das gleiche Kleidungsstück wie jene Schauspielerin, urlauben dort, wo es auch diese Influencerin tut und verehren den hochtalentierten Sportler, wenn er auch noch so Wahnwitziges von sich gibt. In vielen Fällen mag das ja gar nicht dramatisch sein und sollte auch nicht überbewertet werden, eigenartig erscheint es dennoch. Denn der Verdacht liegt schon nahe, dass manche gestern den etablierten Religionen das vorgehalten haben, was sie heute als Follower tun: blind nachlaufen.

Religionen wollen das aber gerade nicht. Jesus hat die Regeln seiner Zeit immer kritisch betrachtet und dahingehend geprüft, ob sie ein Leben in Freiheit und Gemeinschaft mit Gott ermöglichen. Die großen Gestalten der Bibel und die Heiligen sind deswegen vorbildhaft, weil sie auch die Um- und Irrwege kennen.

Die Sakramente der katholischen Kirche sitzen allesamt an ausgezeichneten menschlichen Lebenssituationen und wollen Halt und Orientierung geben, damit wir uns in den Hoch-Zeiten und schwierigen Phasen des Lebens zurechtfinden. Es mag sein, dass wir ab und zu auf unserem Weg zu Gott die Orientierung verlieren und sogar falsch abbiegen. Von dem aber, der am Kreuz mit letzter Kraft zum Verbrecher neben ihm meinte »Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein!«, von dem dürfen auch wir am Ende der Zeit erhoffen: »Sie haben Ihr Ziel erreicht.«

Text: Raimund Stadlmann

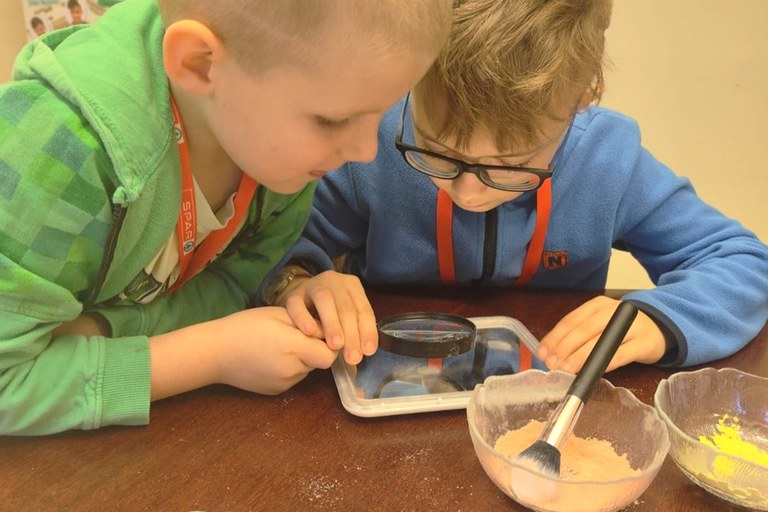

Bild: © AdobeStock_177796678.jpeg