Dreikönigsaktion der Kath. Jungschar Österreichs

»Die Weisen suchten den Weg in der Nacht, sie sahen das Licht und folgten ihm nach.« Sie sind mir bis heute im Kopf geblieben, die ersten Worte jenes Spruches, den ich jedes Mal bei unzähligen Haustüren gemeinsam mit meinen königlichen Freund*innen vorgetragen habe, als wir als Sternsingerkinder unterwegs waren. Geht es Ihnen vielleicht ähnlich, falls Sie selbst, wie so viele andere, eine Sternsinger-Karriere

hingelegt haben?

Wir haben uns gefragt, was eigentlich hinter dieser besonderen Tradition steckt und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sich jedes Jahr aufs Neue rund um den Dreikönigstag Kinder als Sternsinger*innen verkleidet in ganz Österreich auf den Weg machen, um Spenden für Menschen in Not zu sammeln.

Heute gehört das Sternsingen zur Weihnachtszeit wie der Christbaum zum Heiligen Abend. Doch das war nicht immer so, obwohl Dreikönigsumzüge, Dreikönigsspiele und auch das Dreikönigssingen das christliche

Brauchtum über die Jahrhunderte hinweg bereicherten. In Österreich ist das Sternsingen seit den 50er-Jahren eng mit der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar verbunden, hat seinen Ursprung aber in vorchristlichen Bräuchen. Im Mittelalter war es später üblich, den Gottesdienst mit dramatischen Szenen zu beleben, um den Menschen die Heilsgeschichte plastisch vor Augen zu führen. Nach dem Vorbild der bereits etablierten Osterspiele entwickelten sich auch Weihnachtsspiele, zu denen auch die Dreikönigsspiele zählten. Es gibt noch alte Notizen und Belege, die auf die Sternsingerei hinweisen: »1552 erlaubte die Stadt Eggenburg/Niederösterreich dem Schulmeister und seinem Assistenten, mit dem Stern zu gehen, doch müsse er selbst mitsingen und verhüten, dass Unfug, Rumor oder andere Unzucht vorkomme; er solle auch zeitlich zur Bierglockenzeit aufhören.«

Schon kurz nach dem 2. Weltkrieg wurde an einigen Orten des Landes dem traditionell aus dem Mittelalter stammenden Sternsingen neues Leben eingehaucht. Dann aber kam das Marienjahr 1954, in dem sich die Katholische Jungschar an einer Lichtstafette von Lourdes durch 12 europäische Länder beteiligte. Unterstützt wurde sie dabei mit einem Jeep der Missions-Verkehrs-Arbeitsgemeinschaft (MIVA). Die Jungschar-Verantwortlichen wollten sich dankbar erweisen und fragten den MIVA-Geschäftsführer Karl Kumpfmüller, wie sich die Jungschar revanchieren könnte. Es kam der Vorschlag, doch Sternsingen zu gehen und mit den Spenden ein Motorrad für die Mission zu finanzieren. Gesagt, getan – 151 Pfarren beteiligten sich gleich im ersten Jahr, ersangen 42.387,– Schillinge (3.080,36 Euro). Das reichte sogar für drei Motorräder. Ob die Verantwortlichen ahnten, welche Erfolgsgeschichte daraus werden sollte? Josef Petrik, 1954 bis 1957 Zentralsekretär der Bubenjungschar, im O-Ton: »Nach dieser ersten Aktion überlegten wir im Führungskreis, dass wir daraus etwas Größeres machen könnten. Am großen Erfolg, der breiten Beteiligung in ganz Österreich und dem Sammelergebnis erkannten wir, dass uns da etwas ganz Neues gelungen war: einen Volksbrauch wiederzubeleben und für sehr konkrete Projekte zu werben.« Und Eva Petrik, geb. Rasny, 1953 bis 1957 Zentralführerin der Mädchenjungschar, ergänzte: »Dass Mission Partnerschaft bedeutet und nicht in einer ‚Wohlfahrtsmentalität‘ von oben herab betrieben werden kann, war damals ein neuer Gedanke. Die Jungschar hat ihn aufgegriffen und gepflegt. Er war den Kindern auch leicht nahezubringen, war ihnen eigentlich ohnehin selbstverständlich: Wir alle sind Kinder – hier und dort!«

Zur Verwirklichung ihres Zieles, einen glaubhaften Beitrag zu einer gerechteren und solidarischen Welt zu leisten, hat die Katholische Jungschar Österreichs die »Dreikönigsaktion« (DKA) eingerichtet. Die Dreikönigsaktion koordiniert nicht nur jedes Jahr die österreichweite Sternsingeraktion, sondern ist auch in vielen anderen Bereichen wie Bildungs- und Anwaltschaftsarbeit aktiv. Denn zunehmend wurde es auch als wichtig erachtet, auf der nördlichen Halbkugel Bewusstsein für notwendige Veränderungen zu schaffen. Für den sorgfältigen Umgang mit Spenden erhielt die Dreikönigsaktion 2001 als eine der ersten Organisationen das österreichische Spendengütesiegel. Die Schwerpunkte der Projektarbeit sind Kinderrechte und -schutz, nachhaltige Landwirtschaft und einkommensschaffende Initiativen, Menschenrechte und Umweltschutz, Stärkung von Zivilgesellschaft und engagierter Kirche.

Mit dem gesellschaftlichen Wandel hat sich der Brauch des Sternsingens im Laufe der Zeit verändert.

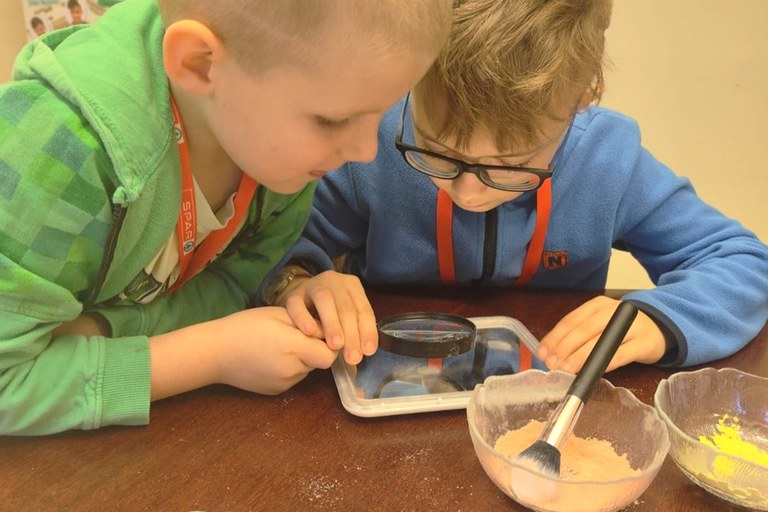

Funfact: Ganz zu Beginn durften sich nur Buben als Könige verkleiden, die Mädchen durften zwar singen und einen Stern mitführen, aber nur unverkleidet. Gott sei Dank übernahmen rasch auch Mädchen königliche Aufgaben, denn heute stellen sie rund zwei Drittel der Sternsinger*innen. Auch Sprüche und Lieder wurden angepasst, Gewänder in neuem Design geschneidert, die lokale Durchführung mit Aktionsmanagement und Medienarbeit professionell unterstützt. Gleichgeblieben und von der österreichischen Bevölkerung so geschätzt ist allerdings der Kern des Sternsingens: Die »Heiligen Drei Könige« bringen die weihnachtliche Friedensbotschaft und den Segen für das neue Jahr. Die Sternsingeraktion wird heute in ganz Österreich, in 98 % der Pfarren, durchgeführt. Über 85.000 Kinder ziehen von Haus zu Haus, verkünden die Botschaft von der Geburt Jesu und sammeln Spenden für notleidende Menschen in Ländern des globalen Südens. Zum Jahreswechsel 2023/24 fand das Sternsingen zum 70. Mal statt und bleibt doch dynamisch wie eh und je. Das hat die Aktion den vielen aktiven Menschen zu verdanken, die sich jedes Jahr neu für die gute Sache einsetzen. Die Erfolgsgeschichte hat 1954 klein begonnen und ist über die Jahre zu einem solidarischen Marathon der Nächstenliebe gewachsen.

Text: Lisa Funiak

Quelle: Dreikönigsaktion

Bild: © AdobeStock_187672067.jpeg